—— 為什麼你每天都很忙,卻越來越焦慮?

你有沒有這樣的經驗:

- 一整天都坐在電腦前,但晚上回頭看,卻說不出今天完成了什麼

- 每週都立了計畫,但到了週末卻一堆待辦還沒動

- 看著別人工作看起來從容有序,而你只覺得自己在救火

這不是你能力不夠,也不是你不夠努力。

只是你,沒看見自己真正「怎麼花掉時間」的行為軌跡。

真相是:你以為自己在做事,其實你在「反射性地反應環境」

我們被訊息、通知、突發事件、交辦事項牽著走。

但這些「臨時的事情」,會悄悄擠掉你原本計畫的時間配額,你卻以為自己還在執行工作。

這些反射行為有個特徵:

- 它們「看起來」很像在工作,但其實產值極低

- 做完會有短暫滿足感,但無法帶來進度感與成就感

- 時間過去了,但你腦袋沒留下任何「完成痕跡」

像是:

- 看見 LINE 跳通知就點開回訊

- 想不到寫什麼內容就滑社群找靈感

- 會議結束後忘了整理紀錄,結果下次又重複討論

- 被問事情就立刻中斷自己正在做的事

這些行為的共通點是:你沒察覺就做了,做了卻沒留下痕跡。

真正高效的人,不是更會做事,而是「更知道自己在做什麼」

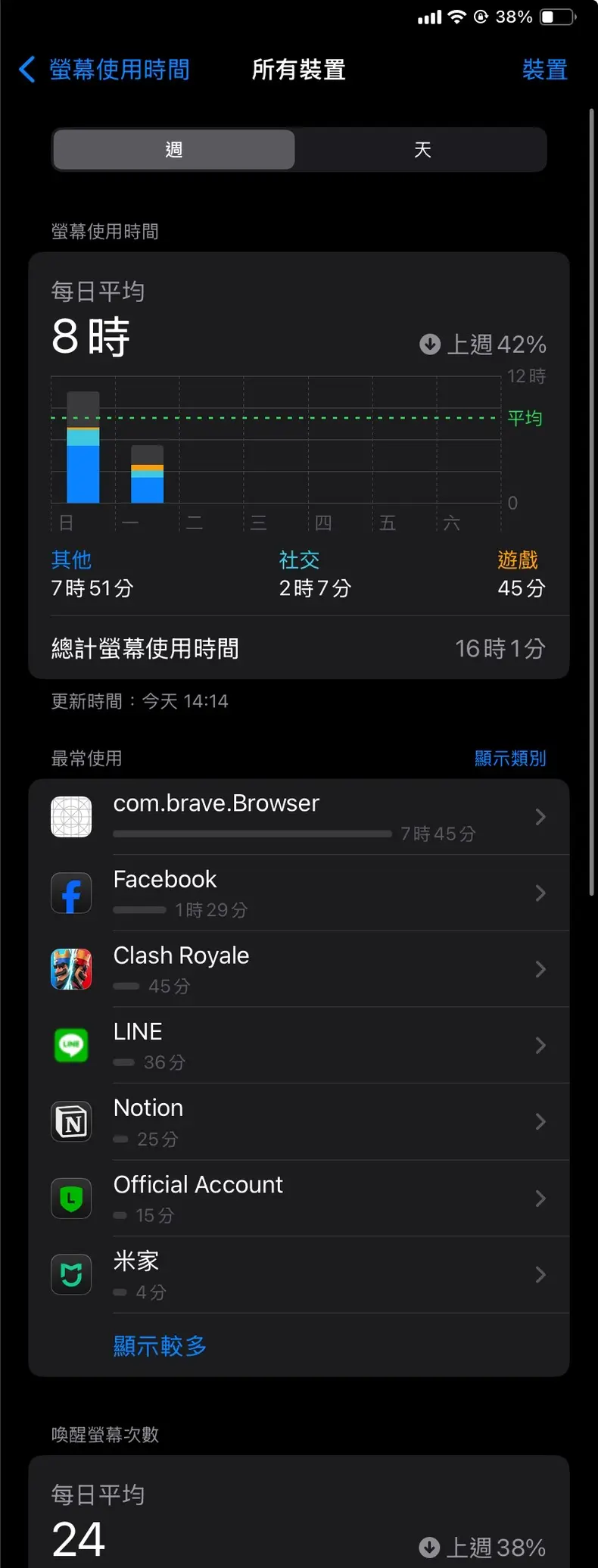

我曾經做了一個實驗,把自己整整一週的行為「全數記錄下來」,包含:

- 每次開啟什麼軟體

- 每次切換工作項目花多久

- 幾點最常分心?分心後多久能回來?

- 哪些任務常被拖延到最後?

結果我發現:

我不是不夠努力,我是不知道自己「正在浪費」的地方在哪。

用三步驟,讓你重新看見「自己的行為軌跡」

你不需要變得更自律,只需要建立一個系統,讓你開始「看到自己在做什麼」。

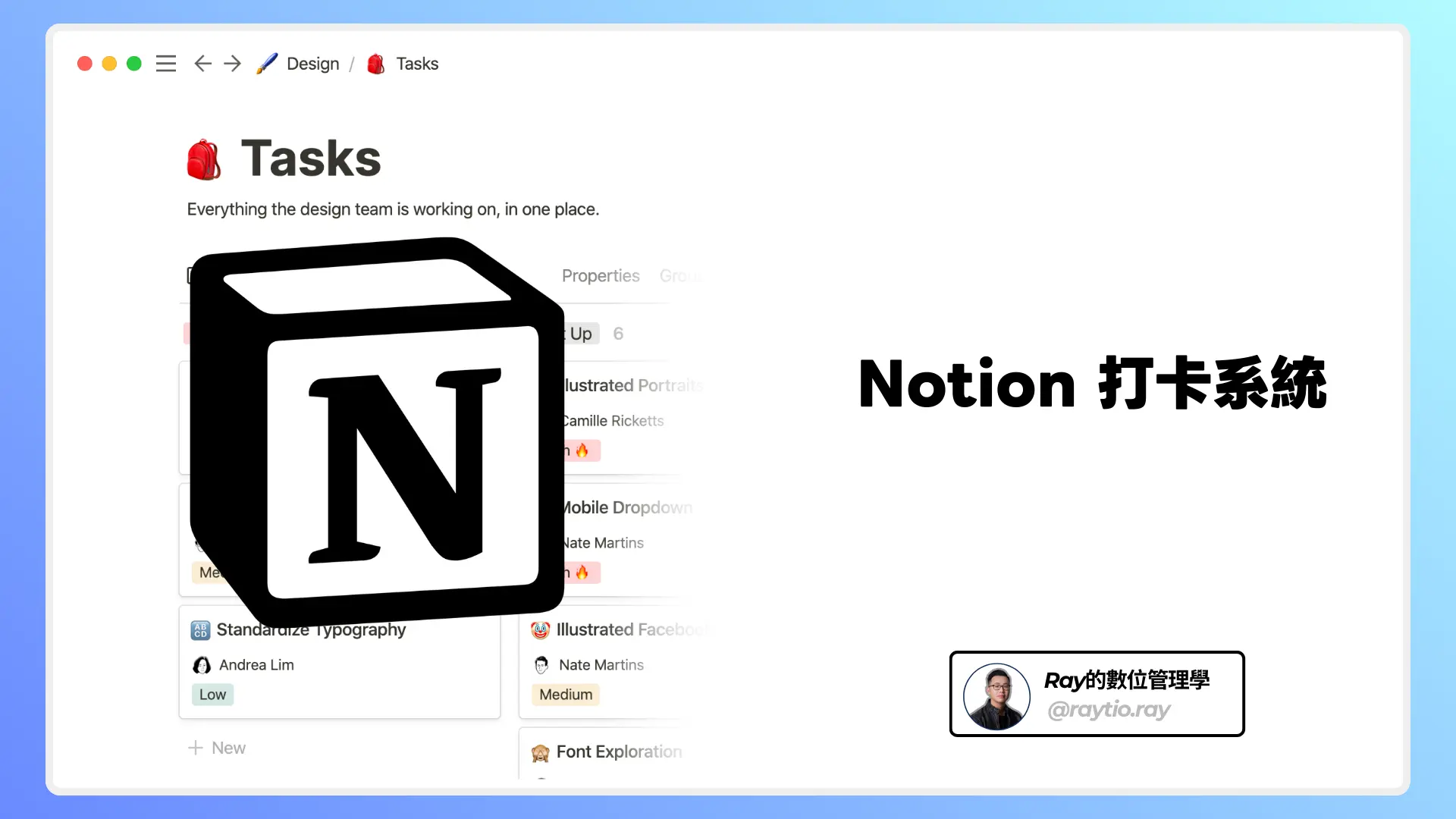

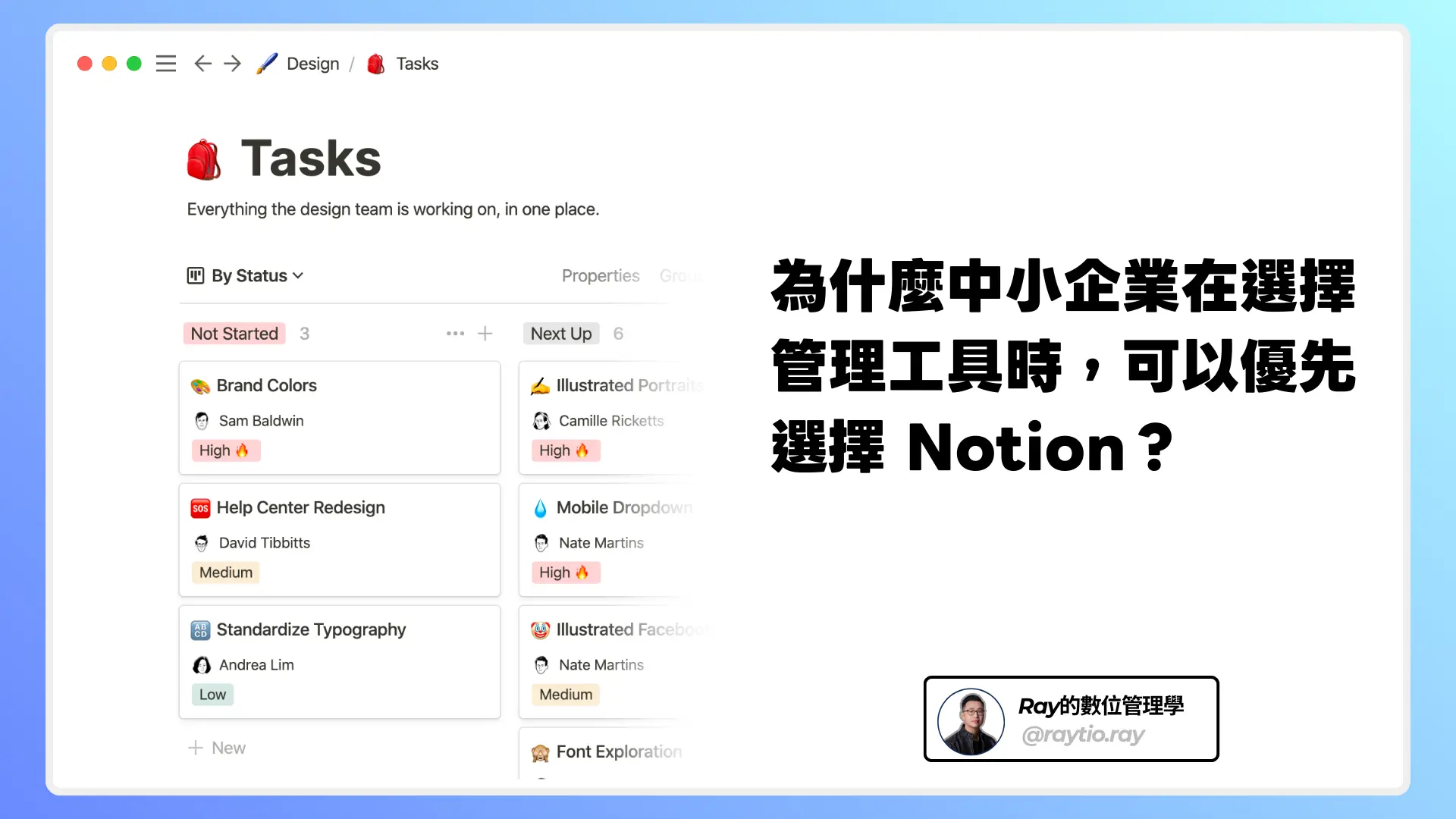

步驟 1:用 Notion 建立「事件紀錄板」

建立一個最簡單的行為紀錄模板,每 3 小時記一次就好:

| 時間段 | 做了什麼 | 當下感受 | 評分(0-10) |

|---|---|---|---|

| 9–12am | 開會 + 回信 | 被打斷很多次,節奏很亂 | 4 |

| 12–3pm | 寫企劃 | 整體順暢,有靈感 | 8 |

你會看到一個很驚人的事實:你不是一整天都效率低,只是在特定時間段總是掉速。

步驟 2:先手動,再半自動,打造你能「撐得住」的記錄節奏

很多人一聽到自動化就退後三步,覺得太難、太遠。

但其實你不需要一開始就很數位,只需要一開始就「一致」。

建議這樣做:

初階做法(推薦所有人先從這開始)

在 Google Sheets 或 Notion 表格中建立一個欄位簡單記下三件事:

- 任務名稱(在做什麼)

- 開始時間(幾點幾分)

- 結束時間(幾點幾分)

每天只記 3~5 筆最主要的工作,不求完整,只求看見重複。

你會發現:

- 有些工作明明只該花 30 分鐘,卻常變成 2 小時

- 某些時間段根本沒在工作,卻讓你以為自己在忙

進階做法(當你習慣後再升級)

若你想更省力地收集資料,可以考慮用這些方式:

- 用 Google 日曆標記時間段(拖曳任務區塊)

- 用 LINE 傳訊給自己(例如「開始寫提案」)作為時間戳

- 若熟悉 n8n,可設計簡單流程:每天晚上自動收集 Google 日曆或 Notion 資料,整理成「每日摘要」

重點不是你用了什麼工具,而是你是否持續地「看見自己的注意力流向」。

步驟 3:建立「反思欄位」,不只是記錄,而是開始調整

每週固定一個時間,問自己三個問題:

- 哪一個時段最容易掉入低效率迴圈?(例如吃完午餐後?開完會後?)

- 哪些任務反覆出現,但每次都「沒做完」?

- 本週我最滿意的 1 小時是什麼?為什麼那時候特別順?

答案會讓你發現:提升效率,不是靠更多技巧,而是靠更深的覺察。

當你看見行為軌跡,才有調整的機會

這些做法不難,但需要的是一個心態轉變:

從「努力做更多」→ 轉成「看清自己真正怎麼工作」

你會獲得的好處是:

- 每天結束時,有明確成就感,不再有「空轉感」

- 能主動設計自己的節奏,而不是被動應對雜事

- 建立起「工作記憶」,長期累積下來,你會越來越快進入狀態

你不是沒效率,你只是「還沒看見自己真正的節奏」而已

現在,是時候幫自己的時間裝上一面鏡子了。